『悪魔の手毬唄』

映画

2022-03-30

1976年の市川崑作品で石坂浩二の金田一耕助二作目。これもなかなか評価が高い作品のようだが、私も久しぶりに見てみたらどう思うのか…

最近の映画に比べればおもしろいし名作だと思うけど、ちょっと悲しすぎる。ストーリー自体がそうだし、演出がまた一段と輪をかけて悲しくしている。とにかく暗い話になっている。

第一、画面が暗い。始まりから終りまでほぼずっと暗い。前作の『犬神家』の鮮やかな色彩感はすっかり影をひそめて、灰色と漆黒の世界が広がっている。これは鬼首村の「人喰い沼」のイメージらしい。この人喰い沼は鬼首村の象徴なのだろう。

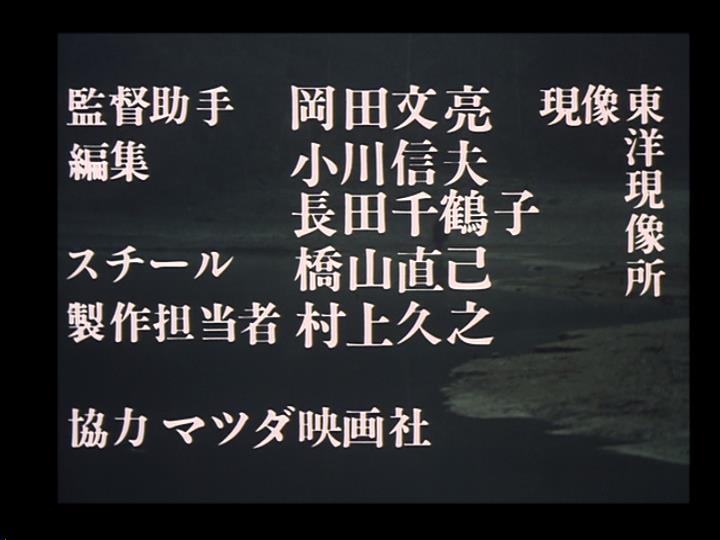

オープニングのキャスト・スタッフ紹介でもこの人喰い沼のイメージを画面に出している。映画のラストを暗示する意図もあるのかな…?

冒頭のブドウ畑のシーンからオープニングまでがちょっと長いかなあ…少し退屈しました。

原作では季節は夏だけれど、この映画では諸般の事情から1月から3月にかけての撮影となり、厳寒の山村の景色が舞台となっている。俳優やスタッフも大変だったようで、由良泰子役の高橋洋子が風邪をひき、他にも草笛光子が足を痛めたり撮影用の足場が崩れてきたりしたので、とうとう神主を呼んでお祓いをしてもらったという。

撮影場所は山梨県だそうだが、冬の山の景色は日本画のようでなかなかよかったが、冬枯れした山の光景はこれもいかにも寒くて暗い。村井邦彦の音楽も優しい曲が多くて、陰惨で悲しい物語を和ませる効果を持っていたと思う。

女の子たちが毬を突くシーン。人形を意識したメイクで、本当に人形が毬を突いているような映像になっている。角川文庫版の杉本一文氏の表紙絵をそのまま映像化したような演出がなされている。

女の子のバックも人喰い沼の波のイメージになっている。この物語自体を暗示しているのだろう。

この作品の持つ切なさや悲しさはよく表現されていたと思うけれど、キャストはどうなのかなと。同じ原作で古谷一行版の横溝正史シリーズの方が勝っていたと思う。映画の方のキャストは原作とは開きがあるのが多かったように思うし、それで話の流れがちぐはぐな感じもしてしまった。

一番違うと思ったのだか仁礼嘉平(辰巳柳太郎)で、何だかガラの悪い横暴な老人でしかなかった。

鬼首村を牛耳る悪玉という演出にしたかったのかしれないが、原作の仁礼嘉平はもう少しまともな人物で、亀の湯で金田一耕助にもきちんと挨拶するし、体格もよくて精力にあふれた人物である。また若い頃は由良敦子と恋仲になったこともあり、なかなか魅力的な人柄なのだが、この映画版ではそういうところは一切なかった。

歩くのも何だかおぼつかないし、手に持つたばこも震えるようで、耄碌した感じさえする。こんな人物が鬼首村の実力者というのがどうにも解せない。およそ犯人とも思えないキャラクターで、作者が何のためにこういう人物を創造したのか、意味がなくなってしまった。

若者たちも古谷一行のテレビ版と比べると見劣りがしてしまう。青池歌名雄(北公次)も原作とはかけ離れていて、原作では長身で元野球部の好青年であり、男らしいキャラクターなのだが、映画の歌名雄は背も低いし、性格もガキっぽくて、すぐに母親と口論したりするので、とても子供じみた感じがする。これで仁礼嘉平が「ぜひともうちの婿に」と望むとは思えないし、村の若い女性たちにモテるというのも無理がある。

由良泰子や仁礼路子も残念ながら…という感じ。泰子や路子、歌名雄はそれぞれ美形で、それはいずれも美男で鳴らした青池源治郎の子だったから、という設定なのだが、ただの村の素朴な若者たち、という感じで終わっていた。

大空ゆかり・別所千恵(仁科明子)も、原作の「グラマー歌手」の感じはなかった。話題沸騰の人気歌手という雰囲気はなく、清純派の新人女優という感じで、テレビ版の夏目雅子と比べたら、やっぱり夏目雅子の方が圧倒している。

里子(永島瑛子)は割と原作通り。テレビ版ではそれほど目立たない痣にしていたが、映画ではここは原作通り半身を覆う赤痣にしていた。真っ白い顔の演出も闇の中に浮き出るようでよかった。

総社の宿屋の女将のおいとさん(山岡久乃)もねえ…やたらと押しが強くて、性格きつそうなオバサンになっていた。原作のおいとさんはもっとおとなしい、気の弱い感じの人なのだが、これもずいぶん違うと思う。

およそ原作なんて、監督と脚本家、あとはせいぜい主役クラスの俳優たちとかしか読まないのだろうが、そうすると他の出演者の役作りは監督の演出に依るのだろう。市川崑もおいとの演出は重視していなかったのか、あえて違えたのか、どうもよくわからない。

多々良放庵(中村伸郎)も原作とは違うのだが、これは原作にはない凄味があった。原作の放庵は小柄だがなかなか精悍な人物で、顔もつるりとしていて年齢を感じさせない、上品な人物という設定だが、この中村伸郎演じる放庵は、ひたすら不気味で醜悪な老人である。

原作の放庵はリカを恐喝するような人物ではなく、リカが放庵を殺害したのは、23年前の恩田殺しの真相を知っていたことと、今度の連続殺人の犯人に仕立て上げるつもりだったためとされている。

ところが映画の放庵は、リカを脅迫し続け、徹底的にたかろうとするロクでもないジジイである。こういう醜怪な老人を描くのは仁礼嘉平と同様だが、中村伸郎の放庵はそれが徹底している。しゃべり方も表情もいちいちが不気味で、最後に毒殺されるシーンの食べ方でも独特の気味悪さがある。

しかし放庵は鬼首村きっての知識人でもある。放庵は「鬼首村手毬唄考」を書いて民俗学の雑誌に投稿したが、これが事件のきっかけの一つになっている。

亀の湯の共同浴場で金田一耕助に鬼首村の歴史を語るところなどは、これまたなかなか知的で威厳がある。「白い巨塔」の東教授役でも有名だが、同じような雰囲気がある。原作とはあえて違う演出だが、放庵では成功していると思う。

磯川警部(若山富三郎)はすばらしい。この映画の真の主人公で、原作でもほとんど主人公に近い。

由良五百子の手毬唄を聴くために、金田一耕助と自転車に乗るシーン。立花警部(加藤武)とは「世代の差を感じる」と言い、自分は閑職に回されて「もうダメだ」と語るが、ネクタイもわざと緩めて曲がらせており、タバコの吸い方もいかにも年寄り臭くしている。

磯川警部の切ない心情もこの話の中心の一つだと思うが、それを若山富三郎は見事に演じていたと思う。

ある意味、この映画、そして原作の主題は「老人」なのかもしれない。鬼首村の老人たちと若者たちが対比して描かれるが、多々良放庵や磯川警部、由良五百子は旧世代の代表であり、取り残されつつある人々である。

原ひさ子の演じる由良五百子もよかった。一見すると人畜無害なおとなしいおばあさんに見えるが、実は鬼首村の内情に通じており、次の殺人も予見していたと思われるのに、あえてそれを黙っていたらしい。

金田一と磯川警部はそう憶測するが、映画では金田一が3番目の歌詞を尋ねても、五百子は「よう聴いてくれました」ととぼけるだけで、磯川警部は「あの婆さん、俺たちをバカにしとるんですよ」と毒づく。たったこれだけだが、原ひさ子は、五百子の得体のしれないキャラクターを見事に演じていた。

全体に、若者たちの演出はいまいちだったが、老人たちの演出は概ね成功していたという印象。総じてみるとやはりおもしろかったが、まだまだいろいろ見るべきところがある映画だと思います。